Dans le domaine de la réanimation cardiopulmonaire (RCP) préhospitalière, l’accent a longtemps été mis sur les techniques de massage cardiaque, occultant involontairement l’aspect crucial de la ventilation du patient pendant l’arrêt cardiaque. Il devient néanmoins urgent d’adopter une approche globale de la RCP qui intègre des stratégies de ventilation efficaces. Cette nouvelle approche doit intégrer la définition des critères de ventilation de haute performance qui répondent non seulement aux contraintes des recommandations édictées par les sociétés savantes mais limitent également les risques tels que l’hyperventilation et le management des fuites. Traduire ces critères en pratiques concrètes est un véritable défi lorsqu’on ne dispose pas de mécanismes de monitoring en temps réel.

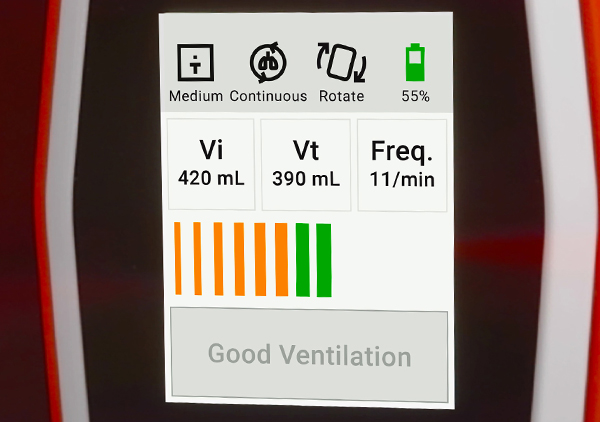

Dans ce contexte, l’intégration des ventilation feedback devices (VFD) émerge comme une véritable nécessité. En fournissant un retour en temps réel et en comblant le fossé entre les directives et la pratique réelle, les VFD promettent d’améliorer la qualité et l’efficacité des interventions en ventilation manuelle. Une adoption généralisée des VFD représenterait une avancée cruciale dans la qualité des soins de réanimation.

La prise en charge de l’arrêt cardiaque a énormément évolué au cours des 25 dernières années, avec des innovations telles que les défibrillateurs externes automatisés (DEA) et les dispositifs de compression thoracique automatisés améliorant significativement les taux de survie (1). En étudiant ces réalisations, un élément crucial de la RCP aurait cependant peut-être été involontairement négligé : la ventilation. Alors que l’acronyme “RCP” désigne techniquement “Réanimation Cardio-Pulmonaire”, l’accent est souvent mis sur l’aspect circulatoire, à savoir favoriser la circulation sanguine pour assurer un approvisionnement adéquat en oxygène aux organes vitaux. Négliger le rôle d’une ventilation efficace mine le but fondamental de la circulation sanguine.

Si les premières minutes de la RCP peuvent offrir des niveaux d’oxygène suffisants, la ventilation devient essentielle au fur et à mesure que la réanimation progresse et que l’oxygène se raréfie (2,3). L’arrêt cardiaque continue de coûter la vie à des millions de personnes chaque année, avec des taux de survie mondiaux stagnants en dessous de 7 %. Il est désormais impératif de reconnaître le rôle crucial de la ventilation dans le processus de réanimation (4). The Lancet Commission on sudden cardiac death, a récemment souligné l’urgence de se mobiliser pour favoriser l’innovation afin de réduire efficacement ce problème de santé publique à l’échelle mondiale.

taux de survie dans l’arrêt cardiaque

nombre de victimes chaque année en France

nombre de victimes chaque année dans le monde

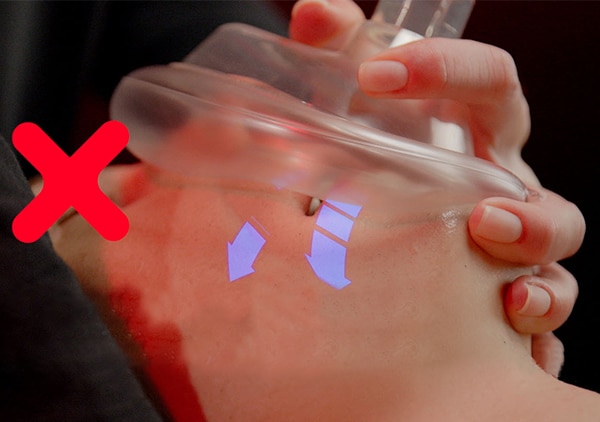

Remettre la ventilation au cœur de la RCP implique d’identifier les critères d’une ventilation de haute performance. Nous pouvons identifier trois éléments qui permettent des stratégies de ventilation efficaces. Une ventilation optimale repose sur la délivrance du volume courant adapté au patient tout en réduisant les risques d’insufflation gastrique. Atteindre cet équilibre garantit une ventilation efficace tout en minimisant les complications liées à l’inflation gastrique. Regardez la vidéo « Qu’est-ce que le volume courant ? » Une ventilation efficace repose par ailleurs sur la minimisation des fuites d’air autour du masque : les fuites excessives peuvent compromettre l’apport d’oxygène vers les poumons. La mise en place de mécanismes d’étanchéité et de protocoles de monitoring est essentielle pour minimiser les fuites d’air et maximiser l’efficacité de la ventilation. Regardez la vidéo « Gestion des fuites avec EOlife »

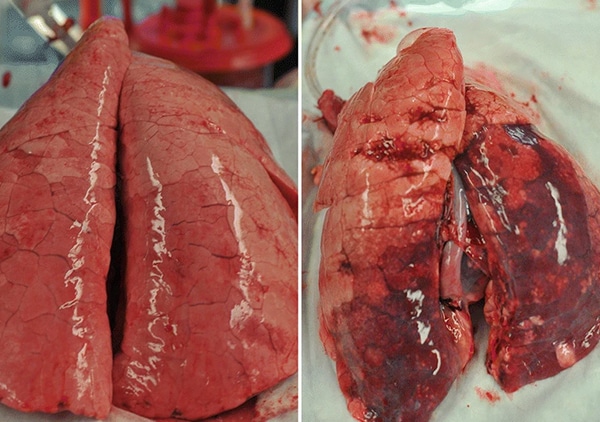

La ventilation de haute performance repose sur une pratique qui évite et limite les risques d’hyperventilation. L’hyperventilation présente des risques significatifs, notamment de lésions pulmonaires et une diminution du retour veineux, qui peuvent entraver le succès global de la réanimation. À la lumière de ces facteurs, le respect des critères de ventilation haute performance est primordial dans les situations de RCP. En donnant la priorité à ces principes, les professionnels de santé peuvent améliorer l’efficacité de la ventilation, améliorer les résultats pour les patients et, en fin de compte, renforcer les taux de survie après un arrêt cardiaque.

Fournir un volume adéquat

Éviter les fuites d’air excessives

qui peuvent engendrer une ventilation inadéquate sur les poumons du patient

Éviter l’hyperventilation

qui peut créer des blessures aux poumons et réduire le retour veineux

Alors que la plupart des études dans le domaine de la RCP se concentrent sur le retour à la circulation spontanée (ROSC) et les taux de survie comme principaux résultats, la qualité de vie après la survie à un arrêt cardiaque est tout aussi cruciale. L’objectif n’est pas seulement de sauver des vies, mais aussi de s’assurer que les patients puissent retrouver une vie normale. Une gestion inadéquate de la ventilation pendant un arrêt cardiaque peut entraîner des complications graves telles que le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) (5). Ce syndrome se traduit souvent par des lésions pulmonaires et une hypoxémie profonde, impactant significativement les séquelles pour les patients. Des pratiques de ventilation adéquates sont cruciales pour atténuer le risque de SDRA et améliorer les taux de survie et les conditions après des événements cardiaques. Les lésions cérébrales après une réanimation représentent une autre séquelle courante post arrêt cardiaque. Elles varient en gravité, allant d’un léger trouble à une lésion cérébrale dévastatrice voire un décès cérébral.

Une étude portant sur les conséquences neurologiques à long terme après un arrêt cardiaque extrahospitalier (ACEH) a souligné que les altérations neurologiques persistent même chez les personnes ayant été réanimées avec succès. Leurs résultats révèlent que seulement 4,3 % des survivants obtiennent des résultats neurologiques favorables (CPC 1-2) au bout de 5 ans (6). Les complications neurologiques, allant de déficits cognitifs à des altérations motrices, peuvent transformer profondément la survie en une lutte prolongée. Les thérapies de rééducation peuvent améliorer l’état fonctionnel d’une personne dans certains cas, mais ces complications impliquent souvent leur capacité à travailler, à vivre de manière indépendante et à s’engager dans les activités quotidiennes les plus simples, telles que se laver, s’habiller et interagir socialement. En conséquence, les difficultés psychologiques sont également prises en compte dans les évaluations des déficits fonctionnels après un arrêt cardiaque et une réanimation, car de nombreuses personnes souffrent de répercussions émotionnelles pendant et après leur rétablissement (7). Lire l’article « La survie ne suffit pas : agir pour une meilleure récupération neurologique »

Si les conséquences d’une ventilation inadéquate sont bien connues, une étude récente (8) démontre une amélioration significative des résultats neurologiques grâce à une ventilation adéquate pendant les phases initiales de la réanimation cardiopulmonaire : une ventilation efficace avec un volume courant adéquat pourrait ainsi multiplier par cinq les taux de résultats neurologiques favorables (10,6 % contre 2,4 % ; P < 0,0001).

Dans le domaine de la réanimation cardio-pulmonaire, notamment la ventilation manuelle lors d’un arrêt cardiaque, il existe une importante disparité entre les directives établies et la pratique réelle. Depuis plus de deux décennies, les recommandations établies par l’European Ressuscitation Council et l’American Heart Association sont restées largement inchangées, préconisant un volume courant de 6 à 8 ml/kg et un rythme de ventilation de 10/min (9). Cette constance pourrait induire une pratique uniforme et une amélioration au fil du temps, mais la réalité présente des résultats bien différents. Des études révèlent une non-conformité systémique aux recommandations de ventilation, même parmi les professionnels formés. Le besoin d’un dispositif de monitoring de la ventilation, permettant le respectant des recommandations est crucial.

En France, parmi plus de 140 professionnels de la médecine d’urgence, seuls 15 % ont adhéré aux recommandations (10).

Au Danemark, parmi 32 équipes d’ambulance, seules 22% ont respecté les normes recommandées (11).

En Corée du Sud, seuls 18,46% des volumes courant respectaient les recommandations (12).

Aux États Unis, seuls 40% des patients ont reçu un volume courant significatif (13).

Les recommandations fixent des objectifs explicites pour délivrer un certain volume courant à une fréquence de ventilation spécifique. Cependant, sans dispositif de monitoring, ces indicateurs sont inatteignables. Sans outil de monitoring de la ventilation, il n’est pas possible d’améliorer la pratique. Sans outils de monitoring, la conformité aux recommandations est laissée au hasard, rendant inefficaces toutes les limites établies. La capacité à mesurer est le socle sur lequel reposent l’amélioration et la conformité. La question de la qualité de la ventilation non mesurée a même été soulevée dans une étude récente, citant de nouveaux dispositifs et méthodes permettant la mesure de la ventilation pendant la RCP (14). Read our article « It is imperative to monitor the quality of ventilation in cardiac arrest studies »

Pour combler le fossé entre les directives et la réalité du terrain, il est urgent d’intégrer les dispositifs de monitoring de la ventilation (VFD) dans la pratique courante. De nombreuses études ont mis en évidence une amélioration de la qualité de la ventilation lors de l’utilisation de dispositifs tels que EOlife. Les conclusions de l’étude menée par Khoury et al. indiquent une amélioration de la ventilation de plus de 70 %, passant de 15 % dans la plage cible à 90 % lors de la ventilation au ballon insufflateur (10). Une autre étude récente menée par Charlton et al., utilisant le système BVM Help (Zoll) (NDLR : ce dispositif ne mesure que le volume délivré par le ballon et ne tient pas compte des fuites d’air) a également démontré une amélioration des volumes délivrés, passant de 9 % à 91 % dans la plage cible, bien qu’elle ait été réalisée uniquement sur des mannequins intubés (13).

Ces dispositifs, lorsqu’ils sont opérationnels et approuvés par les autorités réglementaires, ne sont pas seulement sûrs ; ils fournissent un retour précis des volumes courants administrés aux patients. Des preuves préliminaires suggèrent fortement qu’ils améliorent le respect des directives. Les services médicaux d’urgence et les organisations de santé doivent être soutenues pour acquérir ces outils qui répondent à de véritables enjeux de santé publique. L’étude récente d’A. Idris et al. [8] illustre l’impact sociétal de ces avancées.

References Pictures credit : Archeon / Freepik / Adobe Stock

La ventilation de haute performance

Une ventilation de haute performance peut tripler les chances de survie suite à un arrêt cardiaque(8).

Il est temps de remettre le 'P' au coeur de la RCP

Les critères de la ventilation de haute performance

La survie ne suffit pas !

Séquelles post arrêt cardiaque

Une ventilation efficace pourrait multiplier par quatre les taux de résultats neurologiques favorables.

Respecter les recommandations sans outil de monitoring : un défi.

Ce qui n'est pas mesuré ne peut être amélioré

De la théorie à la pratique : le besoin de dispositifs de monitoring de la ventilation (VFD)

Une ventilation de haute performance pourrait tripler le taux de survie

des patients en arrêt cardiaque(8).Une ventilation de haute performance pourrait multiplier par quatre les taux de résultats neurologiques favorables(8).

The black box of unmeasured intra-arrest ventilation DOI:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2023.110015